C’est très amusant, Les Simples Contes des collines. Suavement grinçant, avec peut-être quelques afféteries somme toute excusables chez un jeune auteur de 24 ans. Je ne les avais jamais lus, je les ai trouvés hier dans le coin lecture perché des enfants - j’ignorais même que nous les eussions, dans la petite collection Nelson, tout auréolée de son prestige de réservoir à Dumas et autres Hugo, Rosny Aîné, Lichtenberger, Stevenson, ou la Baronne Orczy et ses Mouron Rouge !!!

La traduction est infâme, une brochette de fautes de subjonctif imparfait dès la première page, une « flirtation » qui m’a arraché les yeux, même si le mot est attesté chez Mérimée, des coquilles à la pelle, mais qu’importe : le papier est délicieusement jauni, le format idéal, et ces petites histoires cruelles dessinent la comédie humaine de Simla, petite station des contreforts de l’Himalaya réputée pour la qualité de son air, où vivent dans une indolence toute coloniale des compagnies de soldats et d’officiers anglais mêlés à des planteurs et à diverses populations locales – et puis leurs fiancées, leurs épouses, et d’autres dames moins respectables, qu’elles soient du cru ou d’origine européenne. Ainsi de la charmante Mrs Hauksbee, qui n’a pas froid aux yeux, et que son goût de l’aventure n’a pas dépouillée de toute bienveillance. Héroïne d’au moins trois contes, pour le plus grand plaisir du lecteur. Il y a de terribles orages, de pluie ou de poussière, des aventures amoureuses de toutes eaux, et des histoires bien humaines, sans la moindre teinture de Livre de la Jungle, comme je le croyais. Des jeunes filles sentimentales ou entêtées, des jeunes gens souvent sots, niais, ou fats. Pauvre « jeune garçon » (ainsi le nomme-t-on), « lancé à l’aventure » ! c’est sans doute la plus cruelle de ces histoires. Il y a un petit avant-goût de Saki, dans ce recueil, (en fait les deux écrivains sont quasi contemporains), en moins cinglant. Les personnages sont des types parfois à peine identifiés par un patronyme que je subodore souvent ironique. Le titre anglais est amusant, Plain Tales of the Hills, avec le jeu d’opposition entre Plain et Hills, et il semblerait que Nelson n’en donne qu’un florilège, car il y aurait quarante nouvelles, m’annonce le wikipedia anglais. A peine ouvert, le volume était déjà achevé au coin du feu. C’est une parfaite lecture pour cerveaux épuisés, en cette fin d’année humide et brouillasseuse.

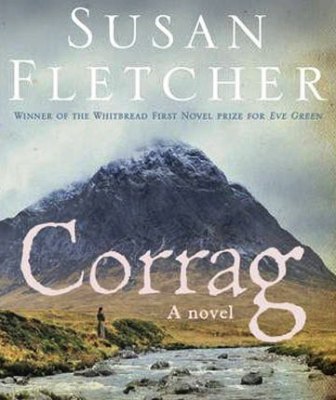

C’est une belle histoire, sur

fond d’Histoire. Celle de la chute du Roi Jacques II Stuart et de son

remplacement par Guillaume d’Orange. A la charnière du XVIIe et du XVIIIe,

lorsqu’en France les guerres reprenaient entre Protestants et Catholiques après

la Révocation de l’Edit de Nantes.

C’est une belle histoire, sur

fond d’Histoire. Celle de la chute du Roi Jacques II Stuart et de son

remplacement par Guillaume d’Orange. A la charnière du XVIIe et du XVIIIe,

lorsqu’en France les guerres reprenaient entre Protestants et Catholiques après

la Révocation de l’Edit de Nantes.  La cloche du temple se tait.

La cloche du temple se tait.

Je ne sais pas comment ce petit livre est arrivé à la

bibliothèque du lycée, ou plutôt comment les « documentalistes » -

bientôt learning-center-girls ?

Je ne sais pas comment ce petit livre est arrivé à la

bibliothèque du lycée, ou plutôt comment les « documentalistes » -

bientôt learning-center-girls ?

« Le malgache égrène un cliquetis de mots chantants, un peu comme si vous renversiez

un plein seau de billes de verre dans un escalier de marbre. Il paraît,

quoiqu’il s’agisse peut-être d’une information apocryphe, que cette langue

n’avait jamais été couchée par écrit avant les premiers missionnaires gallois.

Ils avaient embrassé cette tâche avec toute la délectation d’un peuple qui

avait baptisé ses villes et ses villages de noms qui comprennent chacun toutes

les lettres de l’alphabet. La carte du Pays de Galles est en effet parsemée de

noms à se donner des crampes aux maxillaires, comme Llanaelhairarn,

Llanfairfechan, Llanerchymedd, Penrhyndeudraech, sans parler, bien sûr, de

Llafairpwllgwyn-gyllgogerychw-yrindroblantyssiliogogogoch. Aussi ces messieurs

les missionnaires, qui avaient dû se réjouir à la perspective de transformer

une langue entière en un seul tintinnabulement géant, se surpassèrent-ils quant

à la longueur et à la complexité de leur traduction. Dès lors, lorsque mon

dictionnaire s’ouvrit à « buste », et m’informa qu’en malgache, ce

mot se prononçait : ny tra tra seriolana voasokitra hatramin ny tratra no

ho miakatra, je ne fus nullement étonné. Rien, naturellement, ne précisait s’il

s’agissait de la partie supérieure du corps humain, de la poitrine de la femme

ou du portrait sculpté. Mais s’il était question des seins, je me dis qu’il

faudrait un temps fou pour en venir aux autres parties de l’anatomie de celle

que vous courtisez, temps au bout duquel votre conquête en serait sans doute arrivée

à la conclusion que vous faisiez une fixation mammaire et que, par conséquent,

vous n’étiez qu’un jobard. Une langue aussi interminable tend à ralentir le

rythme de la communication, surtout celle de nature sentimentale. »

« Le malgache égrène un cliquetis de mots chantants, un peu comme si vous renversiez

un plein seau de billes de verre dans un escalier de marbre. Il paraît,

quoiqu’il s’agisse peut-être d’une information apocryphe, que cette langue

n’avait jamais été couchée par écrit avant les premiers missionnaires gallois.

Ils avaient embrassé cette tâche avec toute la délectation d’un peuple qui

avait baptisé ses villes et ses villages de noms qui comprennent chacun toutes

les lettres de l’alphabet. La carte du Pays de Galles est en effet parsemée de

noms à se donner des crampes aux maxillaires, comme Llanaelhairarn,

Llanfairfechan, Llanerchymedd, Penrhyndeudraech, sans parler, bien sûr, de

Llafairpwllgwyn-gyllgogerychw-yrindroblantyssiliogogogoch. Aussi ces messieurs

les missionnaires, qui avaient dû se réjouir à la perspective de transformer

une langue entière en un seul tintinnabulement géant, se surpassèrent-ils quant

à la longueur et à la complexité de leur traduction. Dès lors, lorsque mon

dictionnaire s’ouvrit à « buste », et m’informa qu’en malgache, ce

mot se prononçait : ny tra tra seriolana voasokitra hatramin ny tratra no

ho miakatra, je ne fus nullement étonné. Rien, naturellement, ne précisait s’il

s’agissait de la partie supérieure du corps humain, de la poitrine de la femme

ou du portrait sculpté. Mais s’il était question des seins, je me dis qu’il

faudrait un temps fou pour en venir aux autres parties de l’anatomie de celle

que vous courtisez, temps au bout duquel votre conquête en serait sans doute arrivée

à la conclusion que vous faisiez une fixation mammaire et que, par conséquent,

vous n’étiez qu’un jobard. Une langue aussi interminable tend à ralentir le

rythme de la communication, surtout celle de nature sentimentale. »